近日,《中国历史文化名村东莞市石排镇塘尾村保护规划(2021—2035年)》获广东省政府批复,这座800年古村的命运迎来新篇章。

在东莞这座世界工厂的腹地,石排镇塘尾古村像一块被现代文明遗忘的碎片,又像一面被刻意保留的文化镜子。其以“保护与活化”的辩证智慧,书写着工业文明时代乡村振兴的精彩答卷。

历史丰富

岭南“活化石”寻出路

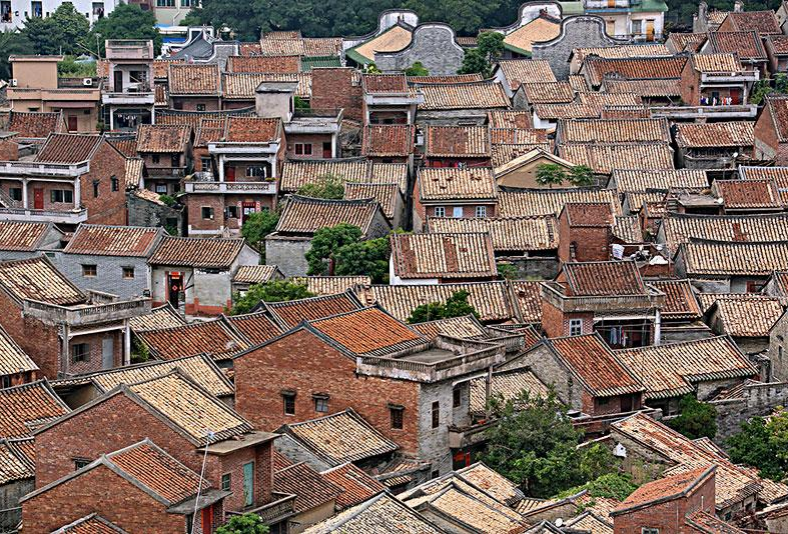

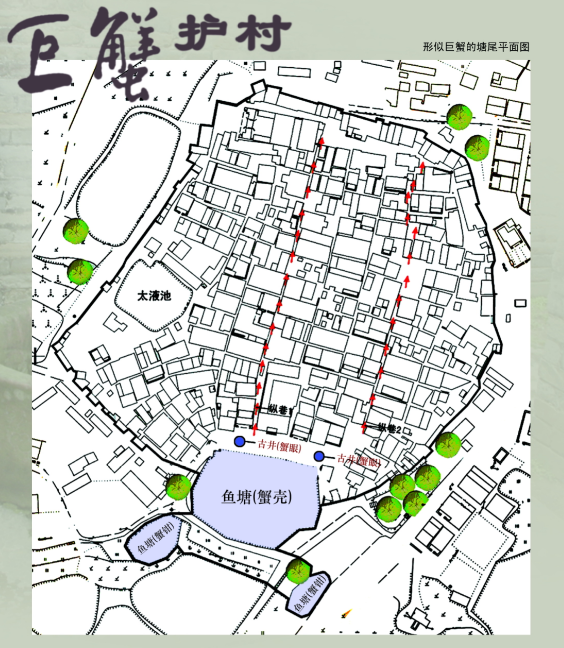

在东莞这座“世界工厂”里,石排镇塘尾村静卧如一只千年巨蟹——古村“状如农历十二的晴空朗月”,28座炮楼如星宿守护着268间明清建筑,风水塘如蟹壳般环抱村落。

石排镇塘尾村创建于宋代,至清光绪年间(1875-1908年)已发展成为以古围墙为界、村口水塘为中心、巷道成井字形网状的村落布局。塘尾古村占地面积39565平方米。现保存明清时期祠堂21座,古民居268座,书室19座等,是广东珠江三角洲规模较大、原形态保存较为完整的以血缘关系为纽带的明清村落。

走进古村,穿行于红墙古巷间,村道四通八达,塘边、路边以及一些闲置地绿意盎然、整洁雅致,一阵宁静祥和的乡村田园气息扑面而来。

塘尾古村的建筑特色是岭南传统民居的活化石。那些镬耳山墙、青砖石脚、灰塑彩绘,无不体现着古人营造智慧。特别值得一提的是其排水系统,在常年多雨的岭南地区,这些暗渠明沟组成的网络,让古村历经数百年风雨而不涝。这种生态智慧,恰与当下海绵城市理念不谋而合。

2007年,塘尾村被评为第三批中国历史文化名村。塘尾村历史文化资源丰富,有1处全国重点文物保护单位(塘尾村古建筑群)、1处东莞市文物保护单位(思我公祠),以及淡轩公祠、李昌汉故居、衍广书房等26处历史建筑,21棵古树名木。

曾几何时,看着古村的青砖黛瓦,屋脊上有点面目模糊的灰塑,以及雕着花鸟窗棂上的蛛网……让游人感慨不已。加上稀少的行人、热闹周末的退去,古村有过落寞的时候,也一度为人所遗忘。

如今,当各地古村仍在“开发性破坏”与“保护性衰落”间摇摆,塘尾村正以省级规划走出一条“科学保护与创新发展相统一”的道路。它正在努力证明:在工业文明的浪潮中,古村落完全能成为乡村振兴的领航者。

重新出发

省级战略确立保护框架

日月其迈,岁律更新。或许真正的保护不在于冻结时空,而在于寻找传统的现代性接口。如何让800年的古村重新焕发生机,成了石排上下重点思考的命题。

近年来,石排镇先后获评“广东省文化和旅游特色村”、“寻美莞乡”首届东莞十大美丽乡村;先后荣获“国家园林城镇”“中国最美小镇”等称号,成为两个被市推荐参加省乡村振兴实绩考核的镇街之一。

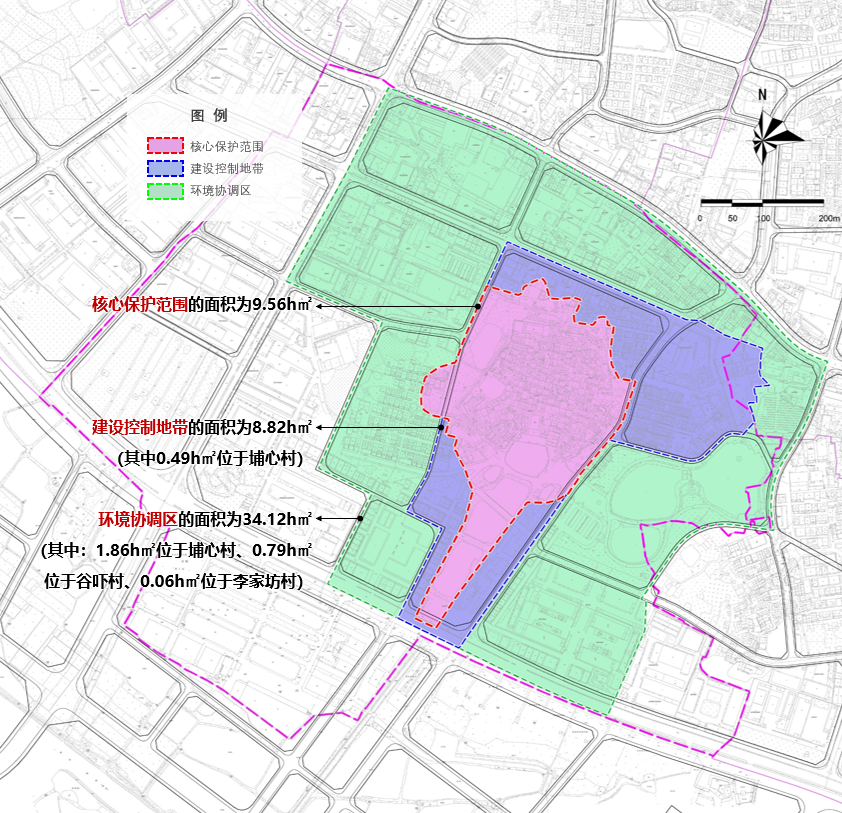

从2018年开始,石排镇委、镇政府主导塘尾村美丽幸福村居建设,将古村落修缮一新。此次由石排镇组织编制的《中国历史文化名村东莞市石排镇塘尾村保护规划(2021—2035年)》(下称《规划》)获省批复,强调要妥善处理好历史文化名村保护与发展的关系,切实保护好历史文化名村的传统格局、历史风貌、空间尺度及与其相互依存的自然景观和环境。

事实上,塘尾古村的价值沉淀在每一块青砖之上——21座祠堂、19座书室、15眼古井构成完整的农耕文明图景。新批复的《规划》首次以省级战略高度确立保护框架。这是指导塘尾村保护和管理的重要依据,力求平衡保护和发展的关系,有利于推进历史文化遗产保护融入城乡建设,实现文化遗产的延续与村落可持续发展。《规划》提炼了塘尾村五大历史文化价值和四大历史文化特色,将塘尾村悠久的历史、浓郁的岭南乡土文化充分概括。

《规划》在保护塘尾古村“巨蟹护村、状如农历十二的晴空朗月、28星宿方位”的整体格局基础上,强化构建以塘尾古村为核心、“一心一轴,圈层发展”的中观空间结构,并在宏观层面以生态园为核心,通过感知体系的构建,联合塘尾村、南社村、牛过蓈村、埔心村、李家坊,集聚区域文化、景观资源,推进区域发展。

既留住乡愁,又焕发新生。通过以上一系列措施,塘尾村有望成为“活着的岭南文化博物馆”,其关键是在保护与开发之间找到平衡点,让历史遗产真正融入现代生活。

艺术家栖居古村

传统村落保护另辟蹊径

文物保护的最高境界不是束之高阁,而是让其重焕生机。塘尾村深谙此道,在规划框架下探索出一条文化活态传承之路。

一直以来,石排镇十分重视文旅融合发展,先后孵化培育了明德醒狮、康王宝诞、下沙革命斗争历史等一批沉浸度强、体验性佳的文旅活动。塘尾艺术家联盟,也在此生了根。这些已不仅仅是IP概念,而成了有温度的生活现场。

为活跃塘尾村文化氛围,活化古村内涵、活用城乡资源,塘尾村党总支结合“党建双标工程”,于2020年7月建立“塘尾艺术家联盟”,先后引进10名知名艺术家进驻塘尾古村,开设9个不同类目的文艺工作室。

塘尾艺术家联盟的出现,是传统村落保护的第三种可能。它既不同于政府主导的“博物馆式保护”——将古村变成没有烟火气的标本,也不同于商业开发的“主题公园模式”——把文化遗产异化为消费符号,艺术家们以创作之名栖居古村,无意中完成了一场“活化保护”的实验。

值得庆幸的是,塘尾村对此有了充分的认知,通过创建“塘尾人才智库”,设立“塘尾文艺基金”,吸引更多文化名家进驻古村落,创新更加契合群众需求的文艺活动形式,争创全市乃至全省乡村振兴的新标杆。

其势已成,其兴可期。塘尾村的智慧更在于跳出“就村保村”的窠臼,以区域视野构建发展共同体。规划宏观层面以生态园为核心,通过文化感知体系串联南社村、牛过蓈村等周边村落,形成文化集群效应。这种“一心一轴,圈层发展”的中观结构,使古村成为区域文旅网络的关键节点。

南方+记者 丘想明 朱晋

九鼎配资-九鼎配资官网-配资平台哪家正规-配资门户平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。